葬儀の場でふと目にする家紋。故人様の喪服や会葬礼状、お盆提灯などに静かに佇むその紋様には、いったいどのような意味が込められているのでしょうか。単なるデザインにとどまらない家紋の奥深い世界と、葬儀におけるその大切な役割についてご紹介します。

1. 家紋とは?日本独自の「家のマーク」

家紋とは、日本で独自に発展した「家のマーク」です。その歴史は古く、平安時代に公家が牛車や調度品に紋様を付けたのが始まりとされています。特に鎌倉時代以降、武士が台頭するにつれて、戦場で敵味方を識別するために使われるようになり、次第に家系や血統を示す印として定着していきました。

江戸時代になると、武士階級だけでなく、一般の庶民にも家紋を持つことが広まります。家の格式や由緒を示すだけでなく、日用品や着物にも使われるようになり、人々の生活に深く根差していきました。

現代においても、家紋は冠婚葬祭の場面はもちろん、お墓や仏壇、そして代々受け継がれる着物など、様々な場所で見ることができます。

2. なぜ葬儀と家紋が関係あるのか

葬儀において家紋は、故人様とご遺族を結ぶ大切な役割を担っています。

-

喪服: 正礼装である和装の喪服には、「五つ紋」と呼ばれる家紋が入ります。これは最も格式の高い装いであり、「家」を代表して故人様を見送るという強い意味合いが込められています。

-

会葬礼状: 葬儀に参列してくださった方々へ感謝の意を伝える会葬礼状にも、家紋が印刷されることがあります。

-

お盆提灯: 故人様が初めてお盆を迎える際に飾られる「初盆提灯(白提灯)」や、毎年飾る「お盆提灯」にも家紋を入れるのが一般的です。これは、ご先祖様をお迎えする目印となり、家族の繋がりを象徴します。

葬儀の場で家紋を目にすることは、単に故人様を送るだけでなく、「家」としての繋がりやご先祖様の存在を強く意識する機会を与えてくれます。家紋を通して、私たちは自身のルーツや、代々受け継がれてきた家系の流れを感じ取ることができるのです。

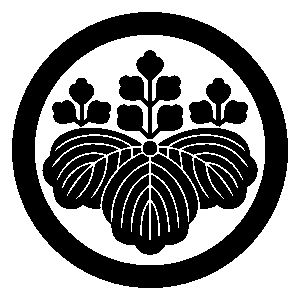

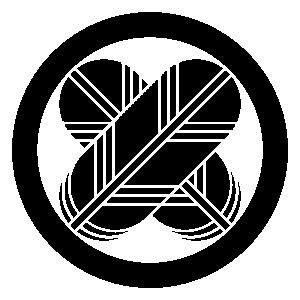

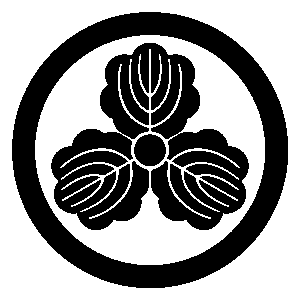

3. よく使われる代表的な家紋とその意味

数万種類以上あると言われる家紋の中には、特に有名で多くの方に使われているものがあります。いくつか代表的な家紋とその意味をご紹介しましょう。

これらの家紋には、それぞれの家がどのような歴史を歩み、どのような願いを込めてきたのかが凝縮されています。ご自身の家紋が持つ意味を調べてみるのも、興味深い体験になるでしょう。

4. あなたの家の家紋は?調べ方をご紹介

「うちの家紋って何だろう?」そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。家紋を調べる方法はいくつかあります。

-

実家のお墓や仏壇を確認する: 最も手軽で確実な方法です。多くの場合、お墓の棹石や仏壇の扉などに家紋が刻まれています。

-

家系図や戸籍謄本を調べる: ご実家に家系図が残っていれば、そこに記されている可能性があります。また、古い戸籍謄本などにも記載されている場合があります。

-

古い着物や家財をチェックする: 冠婚葬祭用の着物や、古い婚礼道具、箪笥などに家紋が入っていることがあります。

-

専門サービスを活用する: 家紋調査を専門とする業者や、インターネット上の家紋検索サービスも多数存在します。これらのサービスを利用すれば、より詳細な情報や、ご自身の家紋の由来を知ることができるでしょう。

5. 家紋は現代においても大切なもの

現代では、家紋に触れる機会が少なくなったと感じる方もいるかもしれません。しかし、家紋は単なる古めかしいデザインではありません。それは「家の歴史」そのものであり、「ご先祖様の想い」がこもった大切な文化遺産です。

葬儀という故人様をお送りする人生の節目に、改めてご自身の家紋を見つめ直すことは、私たち自身のルーツを感じ、先祖代々受け継がれてきた命の繋がりを再認識する貴重な機会となります。

この大切な文化を、ぜひ若い世代にも伝え、未来へと繋いでいきたいものです。